“獵鷹9”火箭減速降落至海面平臺。

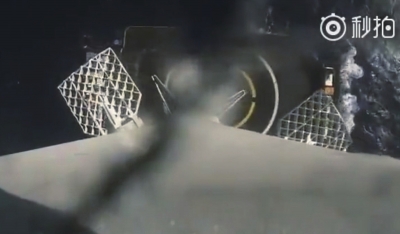

“獵鷹9”火箭第一級所帶攝像頭拍下的降落海面平臺瞬間。視頻截圖/NASA中文

馬斯克。新華社發

北京時間9日凌晨,美國太空探索技術公司在屢次嘗試失敗后,終于讓“獵鷹9”運載火箭第一級在海面平臺垂直降落成功。

此次海上回收成功具有重要的象征意義。它如何能實現?對未來航天發射將產生怎樣的影響?又將給世界航天發展帶來怎樣的啟示? 據新華社

□記錄

火箭第一級降落在無人船上

美國太空探索技術公司的“龍”飛船8日攜帶首個試驗性充氣式太空艙飛向國際空間站,這是該飛船在去年6月的爆炸事故后首次給空間站運送物資。同樣受關注的是,此次發射的運載火箭第一級在一艘無人船上成功實現軟著陸,這在火箭回收史上還是第一次。

這次,太空探索技術公司再次嘗試將“獵鷹9”火箭第一級垂直降落在大西洋中一艘名為“當然,我依舊愛你”的無人船上。此前4次類似試驗均告失敗。該公司網上發布的視頻顯示,此次當火箭接近無人船時,它的速度逐漸減慢并不斷調整降落姿態,最后在箭體與甲板成90度角的那一刻穩穩降落,著陸點與船正中心位置僅有很小偏差。

該公司創始人、首席執行官埃隆·馬斯克隨后在記者會上說:“火箭落到了船上,但沒有弄出一個洞或倒下,所以我們真的非常激動。”

馬斯克還透露,發射前他曾估計軟著陸成功的可能性為三分之二,“在船上著陸依然相當的難,這個目標太小了”。

火箭第一級回收試驗的最終目標是研制可重復使用的運載火箭。去年12月,“獵鷹9”火箭第一級已成功在陸地平臺上軟著陸,但是海上軟著陸難度更大、成功率更低。

□解讀

1“獵鷹”回收為何堪稱先進?

海上回收火箭難上加難

回收航天器并不新鮮,但回收火箭的難度要遠大于航天飛機、飛船和返回式衛星。這是因為越是細長的飛行物,越不好控制其空中姿態,要使細長的火箭箭體精確地在海上平臺垂直著陸,是難上加難。

中國航天專家龐之浩介紹說,實現這一突破需攻克兩大關鍵技術:一是通過運載火箭上的液氮推力器來調整飛行姿態,使火箭在降落過程中一直與地面保持垂直;二是火箭發動機要具有推力可調、多次啟動等功能,以便軟著陸。“獵鷹9”火箭可通過主發動機3次點火制動減速,來控制火箭的下落速度,由每秒1300米減速為每秒2米。

在不久前中國“遠望智庫”、《國際太空》雜志合辦的“遠望論壇”上,有資深航天工程師指出,“獵鷹9”一級火箭將回收技術組合起來的系統非常優異。這意味著不論火箭技術、衛星技術,還是探測器外星著陸技術,都可以集成在一起,系統更優化、指標更先進,這體現出火箭系統設計的出色能力。

2 對未來航天有何影響?

太空飛行或將更經濟可行

對“獵鷹9”海上回收成功,美國商業太空飛行協會發表聲明說,快速可重復使用的火箭是更經濟可行的未來太空飛行的關鍵,今天的成功是在這個領域“邁出的一大步”。

當被要求評價此次=成功回收的意義時,馬斯克說:“要走向太空,就需要獲得(火箭)完全而且快速的可重復使用性能。一旦火箭第一級可以這樣做,這將對發射成本產生重大影響。”

按計劃,此次回收的火箭第一級將在10日運回陸地。馬斯克說,這枚火箭將進行10次點火測試,如果一切情況良好,最早將在今年6月再次發射。他表示,火箭可重復使用很重要,但可能還要再過上幾年才能有效地做到這一步,在這期間仍將會見到一些失敗。

一次成功的海上回收距廉價太空發射還遠得很,也不是所有人都相信火箭回收就能降低發射成本,美國的航天飛機就是反例。但無論如何,正如馬斯克所言,這次軟著陸成功至少證明海上回收技術上可行。

3 為何“獵鷹”能成功?

政府支持企業與資本參與

近些年來,在美國航天局等政府機構的支持下,美國軌道ATK公司、內華達山公司、藍色起源公司等一批美國私營航天企業獲得了長足發展,太空探索技術公司更是它們中的佼佼者。

一些長期研究國外航天戰略的專家說,太空探索技術公司本身就是美國航天體制和航天工業基礎孕育出來的,它本身沒有超越美國的國家航天能力,而是在某些方面超越了美國傳統航天企業所具有的航天運載能力。

還有專家指出,美國商業航天的種種動向表明,政府支持是商業航天發展的關鍵。政府通過立法和政策支持,可以釋放商業航天發展的空間,通過技術轉移和政府采購,可以促進商業航天持續健康發展。

另一方面,技術的持續創新、融合和應用是商業航天發展的推動力。市場需求會推動航天技術進步,技術進步則會提升商業航天能力,降低商業航天的準入門檻,提高企業與資本參與航天活動的熱情。

□人物

為何又是現實版“鋼鐵俠”

對于“獵鷹9”火箭的海上回收試驗,該公司曾用過一個比喻,這就像發射一根鉛筆,讓它飛躍紐約帝國大廈樓頂后精準落在一塊漂浮的橡皮上,而且不能倒,其難度可想而知。

談起這一屢敗屢戰、終獲成功的嘗試,一個人的作用無法回避,他就是太空探索技術公司創始人、首席執行官埃隆·馬斯克。就在幾天前,他領導的另一家公司特斯拉宣布,純電動車特斯拉Model3接受預訂才3天,訂單就已達27.6萬輛,總價超過百億美元,消息震動了整個汽車業。

為什么又是馬斯克“搶頭條”?

馬斯克集工程師、企業家等各種身份于一身,也經常放出“狂想”。但事實證明,他的各種“狂想”都對相關行業產生了深遠影響:他參與創立的貝寶公司是網上支付先鋒,特斯拉重新定義了電動車概念,太陽城公司創造了全新的太陽能產業模式。

以航天業為例,過去只有政府機構從事航天發射,如今他創立的太空探索技術公司也占得一席之地,其“龍”飛船已多次向國際空間站運貨。有評論說,“獵鷹9”火箭第一級海上回收成功,將開啟廉價太空發射時代。如果未來能將火箭海上回收常態化,可大大降低發射成本,從而贏得更多發射訂單。

對這樣一個極度成功卻從不安于現狀的人,人們的評價也是兩極分化。

有人評價馬斯克說,他對這個世界保持深深的、強烈的好奇心,鼓動所有人拼命工作,并且敢于在別人不敢涉獵的領域冒險,歷經挫折而初心不改。也有人對他在開發過程中不斷“燒錢”感到憂心,認為他集資50億美元建高技術電池廠是一場“豪賭”。

比如航天飛機退役后,美國需要研發替代運載工具,馬斯克創立的太空探索技術公司中標。雖然最初的發射經歷各種失敗,不斷“燒錢”讓投資人心慌,但他的團隊總能迅速改進,積小勝為大勝,并以此說服投資人。

“堅持非常重要,永遠不要放棄,除非迫不得已,”他總是這么勉勵自己。“在做一件事的時候只要有10%的成功率就去做。”他曾這樣說。

馬斯克還有許多“狂想”:電動飛機、4000顆衛星聯網、超高速真空管道火車……其中任何一個如果成功,都足以給世界帶來改變。

僅靠冒險和極端并不能保證成功,用預見性來說服投資人,用執著來對待每次失敗,用對細節的苛求來保證質量,或許這才是馬斯克在多個領域實現突破的秘訣。