【外媒看宜秀】人民網:一個支部一堵墻 一名黨員一根樁

人民網安慶7月25日電(記者 常國水)7月20日,安慶宜秀區長江大堤,驕陽似火。望著緩緩回落的江水,張方志不禁長舒一口氣。

從暴雨如注到烈日炎炎,這位“85后”已經在大堤上堅守了半個多月了,吃住睡都在大堤上,家也顧不了。盡管如此,身為黨員的他仍然選擇繼續堅守:“水位雖然回落了,但是仍超警戒水位,我們不能撤!”

與張方志一樣,堅守在宜秀區長江大堤上還有245名黨員。

老黨員李亞波是其中一員,他是宜秀區防汛抗旱指揮部江堤分指臨時黨委書記。7月3日,安慶市宜秀區暴雨如注,長江水位猛漲,超過了警戒水位。水情就是命令,當晚,各種抗洪力量都上了大堤,臨時黨委也宣告成立。隨后的兩天時間里,楊橋、白澤、大橋、菱北4個臨時支部、24個黨小組也正式成立。

根據組織安排,李亞波挑起了保衛江堤的重擔。也就是從那一天開始,李亞波的全部精力都放在防汛搶險上,“不敢離開半步。”

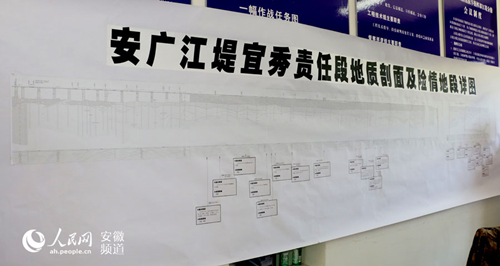

22.81公里,是安慶宜秀區長江大堤的長度,也是李亞波與245名黨員的“責任段”。7月20日,記者驅車到這里,壩上不斷有人冒著烈日來來回回巡查,每隔約一公里,就能看一個簡易的工棚,工棚外,鮮紅的黨旗格外奪目,這就是一個臨時黨小組,它們就像一個個戰斗堡壘,矗立在空曠的大堤上。

肩負重擔之初,李亞波有過擔憂:“要想黨組織發揮戰斗堡壘作用,統一思想凝聚共識非常重要,可是這么多人怎么凝聚共識呢?”

后來的行動讓李亞波的擔心煙消云散,“不管是黨員干部,還是普通群眾,上堤后,大家看到滾滾江水,一致覺得保衛江堤就是保衛家園,這就是共識。”李亞波說,除了245名黨員,還有千余名群眾在大堤一線防汛,“現在是黨員帶頭干,群眾跟著干了。大家心往一處想,勁往一處使,擰成一股繩了。”

張富林是白澤湖鄉的村民,防汛一開始,他就自發加入到防守大堤的隊伍中來,每年開車到20公里外的菜市場買菜做飯,為防汛人員做好飲食保障,空閑時,他還去巡堤護堤,“我們做的就是在保護自己家,再辛苦也值得!”

回想起7月4日那起險情,李亞波仍心有余悸,當日上午8點,巡堤人員發現江堤有一處管涌,口徑長達20厘米,混黃的江水汩汩冒著。“這個管涌口徑大,如果不及時處置,后果不堪設想。”險情發生后,一支專家隊伍及時趕到,現場指導,科學處置,最終管涌被控制住了。

這段時間以來,江堤分指已經處置大大小小險情數十個,“每一個都做到了及時發現、報告,及時科學處理。”李亞波說,險情的化解得益于統一化、規范化、科學化防汛。

記者在大堤的一處工棚里看到了一份《巡堤查險須知》,多長時間查一次,到哪里查,怎么查,查完如何記錄……可謂事無巨細,思慮周全。“有了這些規范與程序,我們干什么怎么干都非常清楚,不會東一榔頭西一錘,亂哄哄的。”黨員張啟扎對此感觸頗深。

除此之外,宜秀區江堤臨時黨組織十分重視專業技術人員的防汛意見,真正做到科學防汛。

如今,讓李亞波頗感欣慰的是,防汛抗洪中的臨時黨組織組織嚴密、分工明確,他將此比作“一堵堅不可摧的墻”;而奮戰在一線的共產黨員就像釘在大堤上的一根根樁子,盡職盡責,無怨無悔。

這段時間,烈日炎炎,28歲的張方志曬黑了,大汗淋漓、蚊蟲叮咬已成家常便飯,“我們既是在保衛家園,又是在學習經驗,錘煉黨性,這些辛苦沒有白費!”這位年輕黨員的話擲地有聲。

“防汛抗洪是場持久戰,要發揮黨員的先鋒模范作用和黨組織戰斗堡壘作用。”宜秀區委書記李順琪說,宜秀區以黨建促防汛,以抗洪搶險的實績來檢驗“兩學一做”的實效,到目前為止,洪澇災害沒有造成區里人員傷亡,千畝以上圩口沒有一處潰破,最大程度減小了損失,保障了群眾生命財產安全。