四部委發文規范境外投資 限制境外非實體投資

國家發改委相關負責人在18日公開稱,發改委正在會同有關方面積極推進《境外投資條例》立法工作,為《指導意見》的落實提供法律保障。

聯合國貿發組織投資司官員梁國勇對第一財經記者說,從《指導意見》的文本看,這更像是一個對外投資的產業指導目錄。在限制類、禁止類兩方面“收緊”的同時,也明確了鼓勵類的方向,特別是“一帶一路”相關投資。

而包括梁國勇在內,接受第一財經記者采訪的多位業內人士也注意到,對于采取“在境外設立無具體實業項目的股權投資基金或者投資平臺方式(SPV)”,今后將要面臨更嚴格的審批。

對外投資已趨理性

從數據上看,自去年12月起,中國企業對外投資已經趨于理性,同時政策也逐步細化。

最新數據顯示,2017年1~7月,我國境內投資者共對全球148個國家和地區的4411家境外企業新增非金融類直接投資,累計實現投資572億美元,同比下降44.3%,非理性對外投資得到進一步有效遏制。

對于逐步收緊的審批,有業內人士對第一財經記者稱,在總結了一些經驗并經歷宏觀環境的變化后,政策導向也隨之調整。

上述發改委相關負責人總結《指導意見》出臺背景稱,我國企業境外投資也存在一些問題,如一些企業將境外投資重點放在房地產等非實體經濟領域,不僅未能帶動國內經濟發展,反而導致資金跨境流出大幅增加,沖擊我國金融安全等。

《指導意見》在基礎設施、產能和裝備、高新技術和先進制造、能源資源、農業、服務業等方面提出六類鼓勵開展的境外投資。

梁國勇告訴第一財經記者,一方面,資本外流壓力和國際金融風險加大;另一方面,“一帶一路”倡議的推出,急需資金支持。

他尤其注意到,鼓勵類提到“在審慎評估經濟效益的基礎上穩妥參與境外油氣、礦產等能源資源勘探和開發”。

對此,他分析,2012年之后金屬礦產品價格顯著下降,2014年中期后油價大跌。現在基本穩定有所回升,但可以說中國資源和能源外部供應的基本格局已經發生了重大的變化。因此,在原來大宗商品超級周期下,急于在境外收購自然資源的環境和心態也變了。

“換言之,在目前的價格水平和供應環境下,境外礦產資源、儲量的收購在多大程度上服務于國家的能源資源安全戰略,值得分析。”他認為,“這樣的措辭比較明智。”

限制境外非實體投資

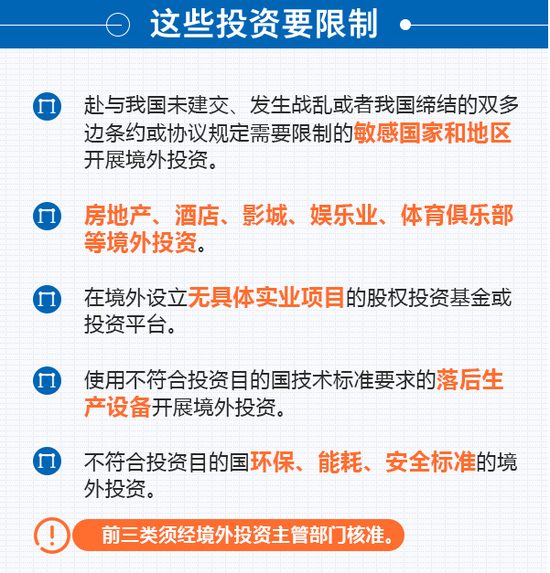

在限制類項下,多位業內人士注意到,除了房地產、酒店、影城、娛樂業、體育俱樂部,還新增加了“在境外設立無具體實業項目的股權投資基金或者投資平臺”這一項。

一位負責對外投資的業內人士對第一財經記者稱,這個新增加的有限制語(無具體實業項目),在實踐中,很多時候做具體項目來進行海外并購,是設立SPV(特殊目的實體),通常指僅為特定、專向目的而設立的法律實體(常見的是公司,有時也有合伙等)。

他舉例稱,一些企業通過在海外設立SPV來收購,通過“內保外貸”架構沒有什么問題,只是實質交易存在風險,即高價收購的海外業務,生意并不好。

“收購交易經常需要運用杠桿,但需要經營前景好才能還銀行貸款。因為用了杠桿,對銀行的資產質量帶來影響,可能會產生(金融)系統性風險。”前述業內人士說。

據第一財經記者了解,目前,幾位協助企業對外投資的人士還對記者稱,“內保外貸”等方式依然能做,與企業性質并無關系,只是成本提高了很多。

而另一位私募行業人士則稱,從字面上看,雖然沒有完全禁止,但是對“無具體實業項目”這一限制,幾乎將影響到所有從事海外并購的投資機構,對通過上市退出的紅籌回歸標的來說更是雪上加霜。具體如何看待、如何限制,在什么情況下這類設置還可以繼續的,依然比較模糊,審批周期和審批通過的概率具有較大不確定性。“不太受影響的是離岸架構有經營歷史的那些基金。”

梁國勇稱,從更為細化的行文看,這意味著空殼的SPV(新設的海外平臺公司如果不直接做實業項目)需要經過嚴格審批。

商務部對外投資和經濟合作司司長周柳軍在去年年末對第一財經記者稱,在真實性審核中,他們發現,存在一些企業在非主業領域的大額投資、非理性投資。

彼時,在周柳軍看來,推進立法,從國家層面推進制度設計,則是下一步的計劃。他對第一財經記者表示,商務部下一步將推動出臺《境外投資條例》,研究制定加強境外投資管理政策,做好真實性審查。還會推動出臺《關于加強對外投資合作事中事后監管的意見》,加強“走出去”合規性審查和境外大項目協調,完善企業信用制度建設,開展對外直接投資統計工作考核。